“五位一体”融合式心理育人模式的建构与实践

一、特色做法和成效

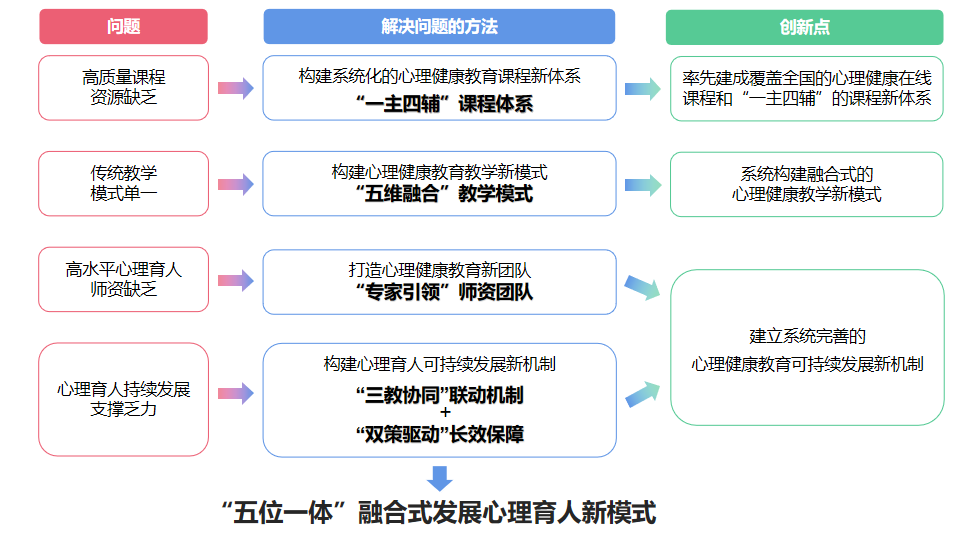

吉林大学作为首批教育部高校思想政治工作创新发展中心承建单位,紧密围绕《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》有关要求,坚持“立德树人”的根本任务,着重发挥课程主渠道作用,致力于提升全体学生的心理健康品质,构建了以国家一流本科课程《大学生心理健康》慕课为核心的“五位一体”融合式心理育人模式。吉林大学学生心理健康指导中心致力于从“一主四辅”金课体系、融合模式、优质师资、协同机制和长效保障等五个方面不断进行研究和探索,努力解决国内心理健康教育领域内存在的突出教学问题,切实保障高校心理育人的长效发展。

相关成果荣获国家教学成果二等奖,为内地高校心理健康教育领域唯一获奖成果,并荣获吉林省教学成果一等奖。获教育部首批“国家精品在线开放课程”和“思政工作精品项目”。在教育部网站、“中英心理健康教育联盟”和国内千人大会等平台上推广经验。《大学生心理健康》主体慕课覆盖31个省市,1117所高校,近650万学生,学生满意度超94%。我校10个微课作品和1门系列微课在吉林省首届高校心理健康微课大赛中获奖。1个微课作品入选全国高等学校心理健康教育微课征集展示,专题微课上线中国大学生在线“阳光青春”大学生心理健康大讲堂,新媒体播放量68.4万次。

二、具体做法

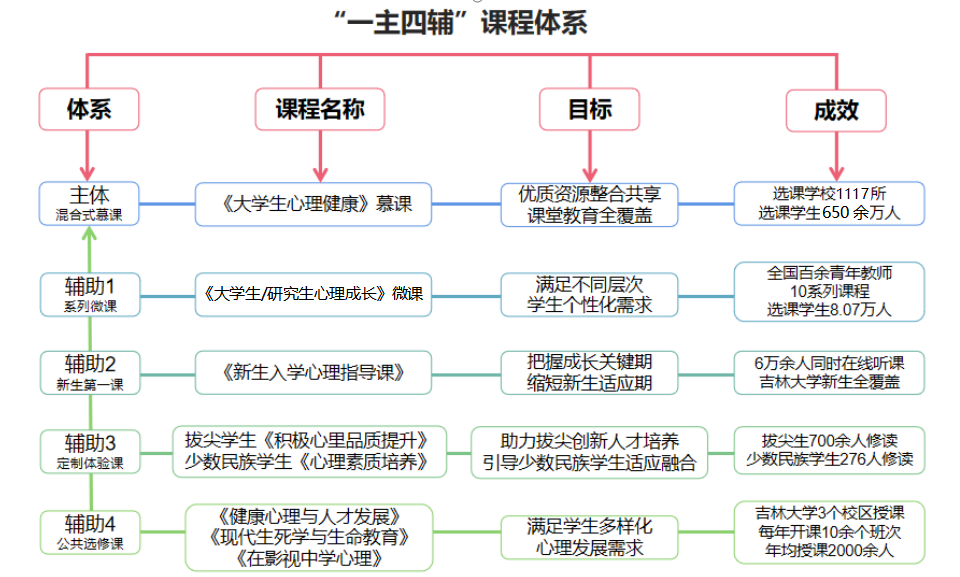

1.建立“一主四辅”课程体系

“一主”是覆盖全国的“第一心理大课”《大学生心理健康》慕课。“四辅”是①《大学生心理成长》《研究生心理成长》在线微课;②新生指导课;③针对拔尖、少数民族学生的个性化定制课;④满足多样化需求的公选课。

“一主四辅”课程体系贯穿了从新生入学到毕业的全过程教育,涵盖了少数民族预科学生和国家级人才培养计划——“拔尖计划”的全类别教育,营造出线上线下和理论实践融合渗透的新型学习体验,体现了分类教学,需求导向的原则,充分发挥了课堂教学在心理健康教育中的主渠道作用,实现了心理健康教育的全员覆盖、全程贯穿和全方位体验。

主体课程《大学生心理健康》慕课,实现全国各地各层次千余所高校优质资源共享。重点针对研究生群体的心理特征需求开发《心理成长》系列在线微课,近三年选课人数突破6000人次,满足学生个性化成长需求。新生心理健康指导课,助力学生心理入学,年均授课学生万余人。拔尖、少数民族学生特色课程,实现分众化教学。线下主题公选课程群,按需分类指导,针对性促进学生积极心理品质提升,年均学科人数近2000人。“一主四辅”课程体系拓展了主渠道教学的实施空间和受众范围,用课堂教学,夯实主阵地,增强影响力,进一步提升了学生积极心理品质。

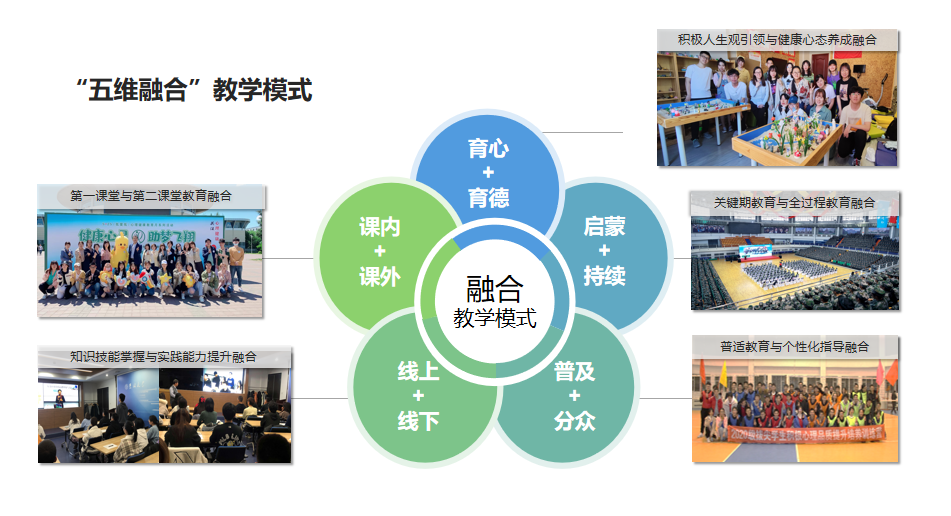

2.形成“五维融合”教学模式

在课程的建设发展中,逐步实现了“五维融合”教学模式即育心育德融合,启蒙持续融合,普及分众融合,线上线下融合及课内课外融合,实现了人格本位教育理论在学生成长规律的创新应用。

理念上,育心育德融合。在心理健康教育中体现育德价值,实现积极人生观引领与健康心态养成融合。

内容上,启蒙持续融合。从入学开始,将心理健康教育贯穿学生成长各环节,实现关键期教育与全过程教育融合。

对象上,普及分众融合。坚持“漫灌”与“滴灌”结合,实现普适教育与个性化指导融合。

手段上,线上线下融合。线上提供系统化优质教学内容,线下广泛开展导学、研讨及实践教学,实现知识技能掌握与实践能力提升融合。

形式上,课内课外融合。发挥协同育人队伍效能,实现第一课堂与第二课堂教育融合。

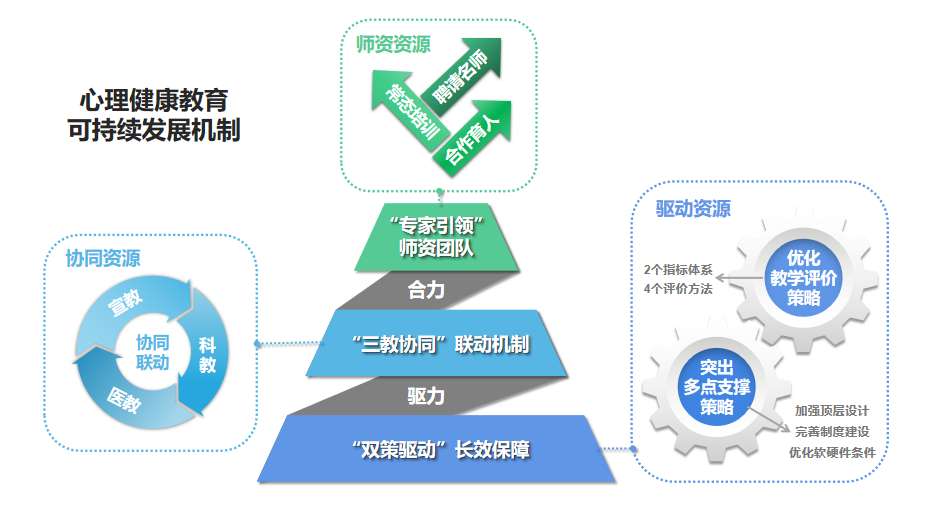

3.打造“专家引领”师资团队

依托高校思想政治工作创新发展中心(吉林大学)等国家级平台,整合优质资源,建设一支高水平师资团队。

教学团队以北京师范大学林崇德教授、清华大学李焰教授等专家为代表,汇集清华大学、中山大学、南京大学等高校的顶尖专家和一线名师,协同育人队伍,优化师资培训,形成名师授课、团队教辅、朋辈互助的高水平队伍配置。

建立包括任课教师、班主任、辅导员在内的兼职心理健康教师队伍、专兼职心理咨询师及心理医生队伍、学生朋辈互助队伍、心理健康文化宣教队伍,充分发挥育人合力。

开展系统化师资培训和督导,持续提升育人水平。我校成功举办了中英教育联盟大会、中国心理学会临床心理学注册工作委员会“心理咨询与治疗督导(系列培训)项目”等国际国内会议培训200余场,线上线下惠及近5万人次。心理中心承担教育部委托课题3项,各类高水平研究课题30余项。开展跨学科协同攻关,完善实践研究体系,凝练典型案例,发挥心理育人智库功能。近2年获评4个省级心理健康教育名师工作室,4名教师在吉林省首届高校心理健康微课大赛中获一等奖,2名教师在省心理危机预防与干预能力比赛获一等奖。持续深入开展乡村振兴心理扶智工程,相关事迹受到澎湃新闻、《人民日报》等媒体报道,形成的研究项目获评“乡村振兴育人典型项目”予以重点宣传推广。

4.搭建“三教协同”联动机制

不断发挥“宣教协同”“科教协同”和“医教协同”的联动机制优势。把心理育人融入学生成长成才各个环节,助推学生心理健康普及教育常态化、系统化,发挥心理育人乘数效应。

着力创新心理健康教育宣传方式,全面拓展第二课堂心理活动形式,系统设计实施贴近学生个性需求的《学生轴带教育指导计划》,细化落实6大类、4大教育节点、40余项线上线下相结合的心理宣教活动,年均覆盖学生超6万余人次。完善推进心理支持资源下沉,发挥朋辈和网络作用,年均培训开心使者460人次,立项活动超140项,开展团辅及班会近500场,年均覆盖3万余人次。微信平台年均发布推文300余篇,年均阅读量超30万。2024年“解锁成长密码,开启治愈之旅”5·25大学生心理健康日现场活动被中央广播电视总台CCTV13新闻频道《新闻直播间》栏目报道。

发挥学校学科门类齐全优势,协同相关学院开展心理育人与“五育并举”相融合特色育人工作。与哲学社会学院心理学系共建“心理服务创新创业实践示范基地”,搭建校内外优质资源共享平台。联合多部门,构建融合研究、教学、指导、发展于一体的心理育人新格局。如联合学工部开展两期“心资赋能”学生培养计划,探索了心理资助育人新模式。疫情期间,我校构建的“1+4协同心理抗疫模式”获教育部肯定,工作成效受新华社、《人民日报》报道,点击量近百万。

与吉林大学第一医院心理卫生科,长春市第六医院共建学生心理危机干预与研究基地,加强医校交流与合作,发挥协同育人力量。

5.创设“双策驱动”长效保障

一是优化教学评价策略,持续改进教学质量。依托课程平台动态监测教学数据,依托督学指导服务跟踪学习进度与效果,依托2个指标体系、4个评价方法开展量化考核。

二是突出多点支撑策略,实现心理育人教育教学可持续发展。加强顶层设计,如吉林大学以正处级建制心理中心协调调配资源,将心理育人工作列入吉林大学“十四五”事业发展规划;完善制度建设,规范教育教学细则;优化软硬件条件,充分发挥吉林大学6校区心理素质培育基地与“三化”智慧教室等支撑作用。

“五位一体”融合式心理育人新模式以学生心理成长发展需求为导向,以立德树人根本任务为指南,以全面提升学生心理品质为目标,以构建精准化教育教学体系为重点,以建强专业化工作队伍为保障,以完善系统化指导体系为补充,在金课体系、融合模式、优质师资、协同机制和长效保障等多方面进行综合性创新研究,构建起了专业化、系统化、精准化、温情化心理健康指导服务新模式,该模式可操作、可复制、可推广,能够在一定程度上起到创新示范引领作用。